キャプティブ 2025.08.11

CA73「『内閣総力戦研究所』(昭和16年夏の敗戦)」―シミュレーションを具現化するキャプティブ

目次

- 1.コラム「CS10 『内閣総力戦研究所』(昭和16年夏の敗戦)」

- 2.「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」(NHKスペシャル)

- 3.「シミュレーション」を企業の実際に活かすには

- 今回のまとめ

- 1. Column ‘CS10: “Cabinet Total War Research Institute” (The Defeat of Summer 1941)’

- 2. ‘Simulation ~ The Defeat of Summer 1941’ (NHK Special)

- 3. How to effectively utilise ‘simulation’ in business

- Summary of this issue

For those who prefer to read this column in English, the Japanese text is followed by a British English translation, so please scroll down to the bottom of the Japanese text.

高校時代知り合った、古い友人の一人に名古屋の工業高校に通っていた男がいる。その後、彼は一浪して大学に進学、さらに苦学の末、司法試験に合格、今では、名古屋の中心部で何人かの弁護士を抱えて弁護士事務所を開くまでになっている、「立志伝」の題材になりそうな男である。

彼から久方ぶりに電話があった。何かと思ったら、「『英語を勉強するにはこの方法しかない』という方法を見つけた、それを出版したいと思っているが、そのためのWEBサイトを立ち上げるので、名古屋で有名なWEBデザイナーの会社と話をしている」と。「あいつらしいな」と思う、こんな電話をもらったのは、今から6年前2019年の今頃であった。

「お前、法学部だろう、なんで、英語なの、事務所の経営で忙しいのだろう?」と言ったら、「いや、英語をやってみようと思ってやっていたら、『これだ』」という方法を見つけたんだ、それを本にした、その販売のためのWEBサイトを立ち上げる。」と。

「羽谷、お前はアメリカに住んだり、アメリカやロンドンにしょっちゅう行っていたり、長年英語に馴染んでいるだろう、俺の本を見て、『なるほど』と思ったら推薦人になってWEBサイトに出てくれないか」と言われ、「やることが、いつも前向きだな」と思いつつ、ロンドン出張から戻った2019年9月名古屋へ向かった。

新進気鋭と評判のWEBデザイナーの会社の社長と面談、写真撮影などを終え、熱く語る彼と意気投合、「じゃあ、うちのホームページもリニューアルしてもらえますか」と、グローバル・リンク(GLC)のホームページ(WEBサイト)の作成を依頼した。

リニューアル公開したのは、2020年1月末であった。「とにかくコラム記事を投稿し続けてください」と言われて、その言葉を律義に守り、これまで投稿したコラムは、5年半で200を超えた。

グローバル・リンクは、「キャプティブの設立・運営事業」を主たる事業にしているため、「キャプティブ」、また「キャプティブ・プログラムを構築したほうが良い保険分野である、地震リスク・地震保険」、これらをメインに投稿してきたが、学徒動員され海軍士官として出征した父が遺した「海軍第三期兵科予備学生名簿」を以前良く手に取っていたせいか、また「戦略・戦術」を案出する「経営コンサルタント」を長く生業にしてきたせいか、「戦争」、特に日露戦争や大東亜戦争(太平洋戦争)をコラムの題材に取り上げることが多かった。

その一つに、ホームページのリニューアル公開後3か月経った、2020年4月1日に投稿したコラム記事、「CS10 『内閣総力戦研究所』(昭和16年夏の敗戦)https://glc-tokyo.com/news column/p1238/」、がある。

今年2025年は、昭和100年、大東亜戦争(太平洋戦争)終戦から80年を刻む年である。

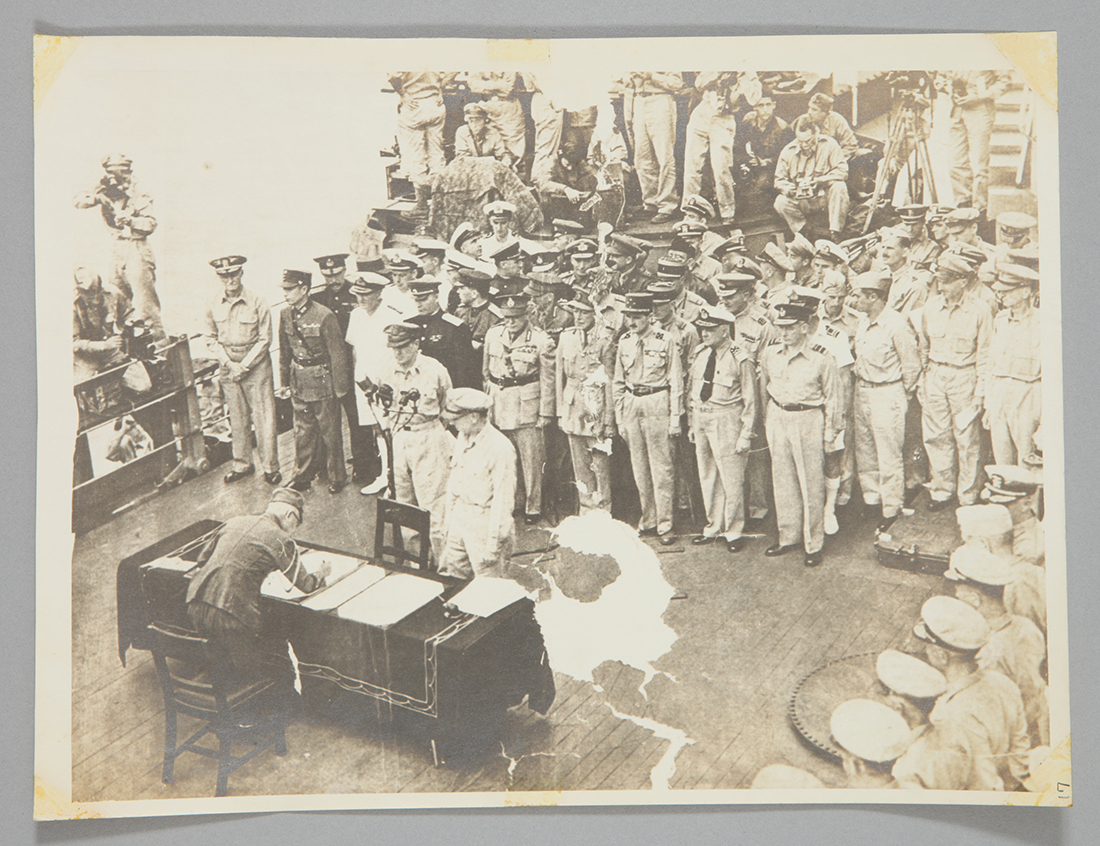

引用:国立公文書館WEBサイト(東京湾の戦艦ミズーリ号上での降伏文書の調印式)

1.コラム「CS10 『内閣総力戦研究所』(昭和16年夏の敗戦)」

このコラムのなかで、日露戦争の実態について、「旗艦三笠を中心に戦った連合艦隊は圧勝したが、その作戦の戦略は、『坂の上の雲』(司馬遼太郎著)の主人公、秋山真之連合艦隊作戦参謀によるものであった。」と述べ、「日露戦争は長期化、武器をはじめ、戦争遂行には膨大な物資の輸入が不可欠となり、総力戦の様相を呈した。」と続けた。

更に、「戦後、日本は、その勝因及びロシア側の敗因を分析することはなかった。重要な勝因であった、英国より得た最新の通信機器、また朝鮮半島、台湾、日本各地に敷設した海底ケーブル等、極めて高度に整備された情報通信システムの価値を受け止めることなく、日本海海戦等の勝利を絶対視、戦術、精神至上主義に陥り、『艦隊決戦、大艦巨砲主義』の流れを加速した。」と述べ、「折々、秋山真之は『米国とはコトを構えてはいかん。大変なことになる』ともらしていたと言う。しかし、常に科学的、論理的でなければならないとした、この海軍戦略の父の意に反した方向に日本は向っていった。」と記し、以下のように結論付けた。

3. 机上演習の必要性

東京都知事を務めた作家、猪瀬直樹氏の手になる一冊の本がある。「昭和16年夏の敗戦」(中公文庫)である。1941年(昭和16年)4月、「日本が戦争をした場合の帰結」を研究させるため、日本政府が「総力戦研究所」という組織をつくった。第一線の官僚、軍人、ジャーナリストらエリート35名がメンバー。彼らは30代ばかりで、その平均年齢は33歳だった。

猪瀬氏は、膨大な資料を読み解き、「総力戦研究所が『なぜ戦争をした場合、日本必敗と結論付けた』のか」という歴史の謎に迫っていった。演習用の模擬内閣で「総理」役の窪田角一氏は、戦後、農林中央金庫理事を務める。「日銀総裁」役の佐々木直氏は、後に本当に日銀総裁を務めた。「企画院総裁」役の玉置敬三氏は、通産省で事務次官を務めた後、大手電機メーカーの社長に就任した。

その「昭和16年夏の敗戦」には、次のような内容の記述がある。

1940年(昭和15年)10月、国家総力戦に関する調査研究をおこなう内閣総理大臣直轄の新たな組織、総力戦研究所が誕生、翌41年4月、各官庁、軍、民間から選抜された若きエリート達35名が第一期生として入所した。7月、日米戦争を想定した第1回総力戦机上演習計画が発表され、演習用の模擬内閣も組織された。

「閣僚」となった研究生達は、軍事、外交、経済等について、各種データを分析、戦争の展開を予測した。結果は、「開戦後、緒戦の勝利は見込まれるが、その後の推移は長期戦必至であり、その負担に国力は耐えられない。終末期にはソ連の参戦もあり、敗北は避けられない。ゆえに戦争は不可能」と「日本必敗」という、現実の戦局推移とほぼ合致する結論を導き出した。

この机上演習の研究結果と講評は、1941(昭和16)年8月27、28日両日に首相官邸で開催された、「第一回総力戦机上演習総合研究会」において、当時の近衛文麿首相や東條英機陸相以下、政府、軍関係者の前で報告された。

研究会の最後に東條陸相は、「諸君の研究の労を多とするが、これはあくまでも机上の演習でありまして、実際の戦争というものは、君達が考えているようなものでは無いのであります。日露戦争で、わが大日本帝国は勝てるとは思わなかった。しかし勝ったのであります」と述べた。

だが、間違っていたのは後の総理大臣、豊富な戦いの経験を有する東條陸相であり、戦いを知らない平均年齢33歳の若者達の予測の方が見事に的中したのである。

2.「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」(NHKスペシャル)

奇しくも、このコラムの内容が、「終戦80年の夏に送る、実在した総力戦研究所に着想を得たドラマ」というテーマで、「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」として、今週末、8月16日(土)、そして17日(日)、2夜連続で、夜9時から「NHKスペシャル」で放送される。

「シミュレーション」は英語の「simulation」をそのまま記した言葉である。広辞苑(第6版)では「何らかのシステムの挙動を、それとほぼ同じ法則に支配される他のシステムや計算によって模擬すること。」と定義されている。また、「模擬実験」や「模擬訓練」という意味も含まれている。このようにかなり広範な概念であり、日本語で単一の訳語を定義することが困難であるため、英語をそのまま日本語化して使っていると推察できる。

地震保険キャプティブを設立する場合にも、このシミュレーションは大いに役立つ、総補償額(総保険金額)を決めるためにPML(最大損失額)を算出する手法として、「モンテカルロ・シミュレーション」が使われる。「モデルを構築」、「確率分析を仮定」、「予測を定義」して、シミュレーションをおこない、一番妥当と考えられる数値を導き出すのである。

また、筆者の勤務した、米国の巨大保険会社2社でも、「営業予算(Budget:目標)は、様々な想定を織り込んだシミュレーションをおこない、妥当と考えられる「予測数値」を求めたものである。「良い」、「普通」、「悪い」、この3つの予測数値と現実の数値と常に比較したことを記憶している。

「良い」以上の数値が2か月を超えて出続けた場合には、日本企業では「良くやった・・」と歓迎されるのが普通だろうが、私の勤務した米国の巨大保険会社の場合、すぐさま臨時の役員・部長会が招集された。「組織内、引受上何らかの問題が潜んでいないのか」を即刻検証するためである。

3.「シミュレーション」を企業の実際に活かすには

あらゆる「機会(プラス要素)、脅威(マイナス要素)を検討、検証して戦略を導き出し、更に戦術を案出、そのうえでアクションプラン(行動計画)を策定、それに基づいて定めたもの」が「営業予算(Budget:目標)」となっていなければならない。

そのうえで、数字があまりにも未達、またその逆となるのは、「アクションプラン(行動計画)のファクター、そしてそれらの検証が十分なされていないことの証しであり、それを策定した組織体、またその組織の長に問題がある証拠」だからである。これが「リスクマネジメント」の考え方である。

「シミュレーション」だけでは、「仮定、仮説の土壌の上に建てた虚構、『絵に描いた餅』」であることは言うまでもない。企業の年度計画であれば、実行の結果をもって計画数値とのずれを検証していく手法しかないが、これが企業の「リスクマネジメント」であれば、モノゴトが起きてから、「不測の事態」を惹き起こしかねないことになる。

リスクマネジメントは、不測の事態であるリスクと向き合い、この「不確実性を管理して、確実にすること」であり、①リスクを特定、②分析、評価して、対応策を決定、③リスクを軽減して保有するか、④他者に移転して自社のリスクを消滅させる企業戦略である。

そのためには、「机上のシミュレーション」だけでは、リスクが顕在化して被害、損害が発生した時には対応できない。だからこそ、「自社専用保険会社であるキャプティブ」を設立して運営管理することにより、常にリスクの状態を把握、対応できるようにしておくことが肝要なのである。

今回のまとめ

2020年4月1日投稿の「CS10 『内閣総力戦研究所』(昭和16年夏の敗戦)」のまとめには以下のように記した。

日露戦争において、東郷平八郎 連合艦隊司令長官は、秋山真之の綿密な「机上演習」に全幅の信頼を置き、作戦行動をとった。しかし、昭和の日本軍は机上演習の結果を歪め、無視したのである。日本軍の組織的特性はその欠陥も含めて、戦後の日本の組織に概ね継承されたと言われるが、現代の企業においてもこのようなことは起きていないだろうか。

詳細なデータを基に、綿密な分析を経て行われたシミュレーションが、「弱気である」とか、「見通しが暗すぎる」という言葉で歪められていることはないだろうか。また、そもそも「机上演習」が企業の経営企画部門でおこなわれているのであろうか。「目標」を基に「自分に好都合の状況」を想定して、「とにかく勝つ」と行動したとき、その結果は「昭和20年の夏」と同じことになるのではないだろうか。本当の意味での「机上演習」は、総力戦を戦う現代の企業にとっても、絶対必須の戦略と言えよう。

この机上演習は、リスクマネジメントの策定過程そのものである。一般的なリスクマネジメントは、「リスク(マイナス面)」の検証と、対応策のみに重きが置かれているが、企業の活動のなかでは、同じ事象に対しても「リスク(マイナス面)」だけではなく「機会(プラス面)」の存在にも光を当てて検証していく作業が必要である。これがグローバル・リンクの考える「進化したリスクマネジメント」である。

このコラム記事の投稿から5年が経過した。長く続いた「コロナ禍」もようやく明け、企業活動にも日が差してきた。しかし、リスクは必ず様々に色々な形をとりながら現れてくる。1年前には想像もしなかった「世界を巻き込む米国の関税障壁の構築」、終わりの見えない「ロシアのウクライナ侵攻」等々。

約1300年前、奈良時代、疫病が大流行した、「天然痘」であった。九州で発生して全国に広がり、都の平城京にも蔓延、当時、国政を担っていた藤原氏の4兄弟が全員病死して朝廷は大混乱となった。日本の総人口の20~30%に当たる100万~150万人が亡くなったと言われている。相次ぐ国難に悩んだ聖武天皇は、743年(天平15年)、国家の安寧や疫病から人々が救われることを願って、奈良東大寺の大仏造立を命じた。

しかし、この疫病の蔓延後、さらなる大災害である大地震が、「美濃国(現在の岐阜県)で745年に起きた、「天平地震」である。新型コロナ発生後起きた「能登半島沖地震」の状況に酷似している。平安時代も、また鎌倉時代も疫病の流行に伴って大地震が起きた。

「一つのリスクの顕在化は他のリスクにも影響を与える」と考えるのがリスクマネジメントの本義である。今こそ、地震リスクにも目を向け本格的な対応をとる時期でないだろうか、起きてからでは遅いからである。

中小企業庁公式WEBサイトによると、「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。」とある、この「BCP(シミュレーション)」は重要である。

しかし、「机上演習(シミュレーション)」は「絵に描いた餅」になりかねないものである。事実、多くの企業で一時期盛んに作成された「BCP(事業継続計画)」は、埃をかぶってファイル・キャビネットにしまわれたままになってはいないだろうか。

「シミュレーションを具現化するキャプティブ」はBCPの重要な武器となる。特に大地震によって大きな損害、損失を被る可能性のある資産を有している企業にとって、キャプティブの効用は非常に高い。「損害保険会社から提供、販売されている地震保険以上の保険は存在しない」と一般的に考えられているが、「キャプティブ・プログラムを活用すれば、それらを遥かに凌駕する世界レベル補償内容の地震保険を安価に確保することができるから」である。

執筆・翻訳者:羽谷 信一郎

English Translation

Captive (CA) 73 – ‘The Cabinet Total War Research Institute (Summer 1941, Defeat)’ – How to Realise Simulation

One of my old friends, whom I met in high school days, attended a technical high school in Nagoya. After failing the university entrance exam once, he went on to university next year, passed the bar exam after much hard work, and now runs a law firm with several lawyers in the centre of Nagoya. He is the kind of man who could be the subject of a ‘Ritsuden’ (a book about people who achieved great things through hard work and determination).

He called me after a long time. I wondered what it was about, and he said, ‘I’ve found a method that I believe is the only way to study English, and I want to publish it. I’m in talks with a well-known web design company in Nagoya to set up a website for it.’ I thought, ‘That’s just like him,’ and it was around this time six years ago, in 2019.

‘You’re a law graduate, why English? Aren’t you busy running your firm?’ I asked. ‘No, I just started studying English on a whim, and then I found this method that really clicked with me. I wrote a book about it, and now I want to launch a website to sell it.’

He asked me, ‘Hatani, you’ve lived in the United States and travelled frequently to the United States and London, so you’ve been familiar with English for many years. If you read my book and think it’s good, would you be willing to recommend me and appear on my website?’ Thinking, ‘He always does unusual things,’ I returned from a business trip to London and headed to Nagoya in September 2019.

I met with the CEO of a company known for its innovative web design, had a photo shoot, and after a passionate discussion, we hit it off. I asked him, ‘Could you also redesign our website?’ and commissioned him to create the website for our company, Global Link (GLC).

The new website was launched at the end of January 2020. He told me to ‘just keep posting articles,’ and I have faithfully followed his advice, posting more than 200 articles in five and a half years. Global Link’s main business is the establishment and operation of captive insurance companies, so I have mainly posted articles about captives and earthquake risk and earthquake insurance, which are insurance fields where captive programmes are particularly useful.

However, due to my frequent reading of the ‘Naval Third-Term Cadet Reserve Student Register’ left by my father, who was conscripted as a naval officer during the war, and my long career as a management consultant specialising in strategic and tactical planning, I often chose ‘war,’ particularly Japan-Russia War and the Greater East Asia War(the Pacific War), as topics for my columns.

One example is a column article I posted on 1 April 2020, three months after the renewal of my website, titled ‘CS10: “Cabinet Total War Research Institute” (Defeat in the Summer of 1941)’ https://glc-tokyo.com/news_column/p1238/.

This year, 2025, marks the 100th anniversary of the Showa era and the 80th anniversary of the end of the Greater East Asia War (Pacific War).

1. Column ‘CS10: “Cabinet Total War Research Institute” (The Defeat of Summer 1941)’

In this column, he wrote about the reality of the Russo-Japanese War, stating, ‘The Combined Fleet, centred around the flagship Mikasa, achieved a decisive victory, but the strategic plan for the operation was devised by Akamatsu Shin’ichi, the Combined Fleet Operations Staff Officer, the protagonist of “The Clouds Above the Hill” (written by Shiba Ryōtarō).’It further states, ‘The Russo-Japanese War dragged on, and the import of vast quantities of supplies, including weapons, became indispensable for the conduct of the war, taking on the characteristics of a total war.’

Furthermore, it notes, “After the war, Japan did not analyse the reasons for its victory or Russia’s defeat.It failed to recognise the value of the highly advanced information and communication systems, such as the latest communication equipment obtained from Britain and the submarine cables laid across the Korean Peninsula, Taiwan, and various parts of Japan, which were crucial factors in its victory. Instead, it absolutised the victories in the Battle of Tsushima and other battles, fell into tactical and spiritual supremacism, and accelerated the trend toward “fleet battles and big gun battles.”‘ He also stated, ’On various occasions,“We must not provoke the United States; it will lead to disaster.” However, Japan moved in a direction contrary to the intentions of the father of naval strategy, who had always emphasised the necessity of scientific and logical thinking.” He appended this as the last words of Akiyama Shigenori.

I concluded as follows:

3. The necessity of desk exercises

There is a book written by Naoki Inose, a writer who served as governor of Tokyo. It is titled ‘The Defeat of Summer 1941’ (Chuko Bunko). In April 1941, the Japanese government established an organisation called the ‘Total War Research Institute’ to study the consequences of Japan going to war.The members were 35 elite bureaucrats, military officers, and journalists in their 30s, with an average age of 33. In his research, Inose examined a vast amount of documents to uncover the historical mystery of why the Total War Research Institute concluded that Japan would inevitably lose if it went to war.

Kubota Kakichi, who played the role of ‘Prime Minister’ in the mock cabinet exercises, later served as a director of the Agricultural and Forestry Central Bank. Sasaki Naoki, who played the role of ‘Bank of Japan Governor,’ later actually became the Bank of Japan Governor. Tamaki Keizo, who played the role of ‘Planning Agency Director-General,’ served as Deputy Minister of the Ministry of International Trade and Industry before becoming president of a major electronics manufacturer.

The following description appears in the ‘Showa 16 Summer Defeat’ document:

In October 1940 (Showa 15), the Total War Research Institute, a new organisation directly under the Prime Minister’s Office, was established to conduct research on national total war. In April 1941, 35 young elites selected from various government agencies, the military, and the private sector entered the institute as the first class.

In July, the first Total War Table-Top Exercise Plan, based on the assumption of a war with the United States, was announced, and a mock cabinet was organised for the exercise. The graduate students who became ‘cabinet members’ analysed various data on military, diplomatic, and economic matters and predicted the course of the war.

The results concluded that ‘while initial victories are expected after the outbreak of war, the subsequent course of the war will inevitably become a protracted conflict, and the nation’s resources will be unable to withstand the burden. By the final stages, Soviet intervention is likely, and defeat is unavoidable. Therefore, war is impossible,’ a conclusion that closely aligned with the actual course of the war.

The results of this tabletop exercise and the comments were reported to Prime Minister Fumimaro Konoe, Minister of Army Hideki Tojo, and other government and military officials at the First Total War Tabletop Exercise Comprehensive Study Group held at the Prime Minister’s Office on 27 and 28 August 1941.

At the conclusion of the conference, Minister of War Tojo stated, “I appreciate the efforts of your research, but this is merely a desk exercise. Actual warfare is not what you imagine it to be.During the Russo-Japanese War, we did not believe that the Great Japanese Empire could win. Yet we did win.”

However, it was the later Prime Minister, Tojo, who had extensive combat experience, who was wrong, while the predictions of the young men, with an average age of 33 and no combat experience, proved remarkably accurate.

2. ‘Simulation ~ The Defeat of Summer 1941’ (NHK Special)

Coincidentally, the content of this column is the theme of a drama titled ‘Simulation ~ The Defeat of Summer 1941,’ inspired by the real-life Total War Research Institute, which will air over two nights this weekend, August 16 (Saturday) and 17 (Sunday), at 9 PM on ‘NHK Special.’

‘Simulation’ is the direct translation of the English term ‘simulation.’ The sixth edition of the Kōjien dictionary defines it as ‘the act of modelling the behaviour of a system using another system or calculation governed by nearly identical laws.’ It also includes the meanings of ‘mock experiment’ and ‘mock training.’ As this is a broad concept, it is difficult to define a single Japanese term for it, so it is likely that the English term is used directly in Japanese.

When establishing an earthquake insurance captive, simulation is also highly useful. It is employed as a method to calculate PML (maximum loss amount) for determining the total compensation amount (total insurance amount). This involves ‘building a model,’ ‘assuming probability analysis,’ and ‘defining predictions,’ followed by conducting simulations to derive the most appropriate numerical values.

Additionally, at the two large U.S. insurance companies where the author worked, the ‘sales budget (target)’ was derived by incorporating various assumptions to obtain more reasonable forecast figures. The author recalls that the company always compared these three forecast figures (‘good,’ ‘average,’ and ‘bad’) with actual figures.

In Japanese companies, if ‘good’ or better numbers continue for more than two months, it is usually welcomed as ‘well done.’ However, at the U.S. insurance companies where I worked, an emergency meeting of executives and department heads was immediately convened to verify whether there were any underlying issues within the organisation or in underwriting.

3. How to effectively utilise ‘simulation’ in business

A ‘sales budget (goal)’ must be established based on the process of identifying and verifying all ‘opportunities (positive factors)’ and ‘threats (negative factors),’ deriving strategies, developing tactics, and formulating an action plan (action plan).

If the numbers are significantly off target or the opposite, this is evidence that the factors of the action plan and their verification are insufficient, and that there are issues with the organisation that established the plan and its leadership. This is the concept of ‘risk management.’

It goes without saying that ‘simulation’ alone is merely a fiction based on assumptions and hypotheses, a pipe dream. In the case of a company’s annual plan, the only method available is to verify the discrepancies between the planned figures and the actual results. However, if this is the company’s ‘risk management,’ it could lead to unforeseen circumstances.

Risk management involves confronting risks, which are unforeseen events, and managing uncertainty to achieve certainty. This involves: ① identifying risks, ② analysing and evaluating them to determine countermeasures, ③ mitigating risks and retaining them, or ④ transferring them to others to eliminate the company’s risks.

To this end, ‘desk simulations’ alone are not sufficient to respond to risks when they materialise and cause damage or loss. That is why it is essential to establish and operate a captive insurance company dedicated to the company so that it can constantly monitor and respond to risks.

Summary of this issue

The following was written in the summary of ‘CS10: The Cabinet War Research Institute (Defeat in the Summer of 1941)’ posted on 1 April 2020.

During the Russo-Japanese War, Admiral Heihachiro Togo, Commander-in-Chief of the Combined Fleet, placed full trust in the meticulous ‘desk exercises’ conducted by Shigenori Yamamoto and carried out his operational actions accordingly. However, the Japanese military of the Showa era distorted and ignored the results of the desk exercises. It is said that the organisational characteristics of the Japanese military, including its flaws, were largely inherited by post-war Japanese organisations. Could such a situation be occurring in modern companies as well?

Are simulations based on detailed data and thorough analysis being distorted with phrases like ‘too cautious’ or ‘too pessimistic’? Furthermore, are ‘desk exercises’ even conducted in corporate planning departments? When one acts based on “goals” by assuming ‘favourable circumstances’ and aiming to ‘win at all costs,’ might the outcome be the same as ‘the summer of 1945’?True ‘desktop exercises’ are an absolute necessity for modern companies engaged in all-out warfare.

This desk exercise is the very process of risk management. While general risk management focuses on verifying ‘risks (negative aspects)’ and response measures, within corporate activities, it is necessary to verify not only the ‘risks (negative aspects)’ but also the existence of ‘opportunities (positive aspects)’ in the same events. This is the ‘evolved risk management’ that Global Link envisions.

Five years have passed since this column was first published. During that time, the long COVID-19 pandemic has finally come to an end, and corporate activities are beginning to see the light of day again. However, risks will inevitably arise in various forms. A year ago, no one could have imagined the construction of tariff barriers by the United States that would engulf the entire world, or Russia’s invasion of Ukraine, which shows no signs of ending.

Approximately 1,300 years ago, during the Nara period, a plague known as ‘smallpox’ broke out. It originated in Kyushu and spread throughout the country, reaching the capital of Heijokyo. At that time, the four brothers of the Fujiwara clan, who were in charge of national politics, all died of the disease, causing great turmoil in the imperial court. It is said that 1 to 1.5 million people, equivalent to 20 to 30% of the total population of Japan, died.Emperor Shōmu, troubled by these successive national crises, ordered the construction of the Great Buddha at Nara’s Tōdai-ji Temple in 743 (the 15th year of the Tenpyō era), praying for the nation’s peace and the salvation of its people from the plague.

However, following the spread of the plague, another major disaster struck: the ‘Tenpyō Earthquake,’ which occurred in Mino Province (present-day Gifu Prefecture) in 745.This situation is very similar to the Noto Peninsula Offshore Earthquake that occurred after the outbreak of COVID-19. During the Heian and Kamakura periods, major earthquakes also occurred in conjunction with epidemics.

The essence of risk management is to recognise that the manifestation of one risk affects other risks. Now is the time to focus on earthquake risk and take serious measures, because it will be too late once it happens.

According to the official website of the Small and Medium Enterprise Agency, ‘BCP (Business Continuity Plan) is a plan that outlines the activities to be carried out in normal times and the methods and means for maintaining business continuity during emergencies, such as natural disasters, major fires, or terrorist attacks, in order to minimise damage to business assets and ensure the continuation or early recovery of core business operations.’ This ‘BCP (simulation)’ is crucial.

However, ‘desktop exercises (simulations)’ can easily become ‘pie in the sky.’ In fact, many companies that once created ‘BCPs (business continuity plans)’ have left them gathering dust in file cabinets.

A ‘captive that materialises simulations’ is a crucial tool for BCP. Especially for companies with assets that could suffer significant damage or losses from a major earthquake, the benefits of a captive are extremely high. While it is generally believed that ‘there is no insurance better than earthquake insurance provided or sold by property and casualty insurance companies,’ this is because ‘by leveraging a captive programme, companies can secure earthquake insurance with world-class compensation coverage that far exceeds such policies at a lower cost.’

Author/translator: Shinichiro Hatani