リスク対応策 2021.01.15

RM55 Proms “統べよ、英国!( Rule, Britania!)”

For those who prefer to read this column in English, the Japanese text is followed by a British English translation, so please scroll down to the bottom of the Japanese text.

大学を出て入社した損害保険会社は、ニューヨーク本社の会社であった。その国際部門の海外課に配属されたが、大きな再保険ビジネスが獲得できた直後だったため、上司からは、「1年間は好きなことをやっていいから、来年大きなビジネスを獲得するように」と言われ、「これまで多くの先輩方がビジネスにすることができなかった古いファイル」を毎日見て、「何か良いビジネスを」と取り組み始めた。素晴らしいお客様に恵まれ、その結果、上司の期待を超える規模の大きなビジネスを翌年、獲得することができた。

その「ご褒美」を兼ねて与えられたのが3ヶ月間のニューヨーク本社での研修であった。取引信用保険、輸出取引信用保険等を扱う研修先の部門では、40年近く経った今でも親しく付き合っている上司、友人に恵まれ、研修期間終了後、極めて異例のことではあったが、同部門から「(日本)支店の社員としては役員しか与えられない、本社の役職と本社の引受権限」を与えられ、その部門の「アンダーライター」として、同部門の日本全域を担当する仕事をおこなうことになった。

それ以降、このニューヨーク本社の職責を担いながら、日本支店の課長、そして部長としての職責を併せて担う職務に就いた。そのため、他の部門に配属された社員と異なり、ニューヨーク他、米国で研修を受けること、また出張する機会は、非常に多かった。その後転職した、当時世界最大級の保険コングロマリット、CIGNAでも、米国東部フィラデルフィアの本社勤務であった。

こういう背景から、損害保険のルーツや世界の再保険が取引されている中心地が英国ロンドンであったことは知っていたが、英国やロイズに馴染みを持つことは全くなかった。それが大きく変わったのは、1995年7月CIGNAフィラデルフィア本社から1ヶ月間の英国研修に派遣された時であった。

毎朝、ホテルから地下鉄を乗り継ぎ、ロイズ近くにあったCIGNAのロンドンオフィスに出社、午前11時からロイズの2階(日本では3階)のカンパニー・マーケット(世界の名だたる損害保険会社がシンジケートを介すること無く、保険会社そのものとして保険を引受ける場所)にあったCIGNAのボックス(引受け場所)に行き、先輩のアンダーライターからOJTを受けていた。

12時になっても誰もランチに行かないので、「どうしてか」と思っていたら、午後1時頃からみんなランチへ。後で、シティのランチは午後1時スタートということを知った。顧客やブローカーとのミーティングがあり、普通のレストランに行くこともあったが、大半ランチの時間を過ごすのは「パブ」であった。ニューヨークやフィラデルフィアでは、「急ぎのランチ」をとることしかしていなかった私にとって、午後1時から普通で2時間、午後3時までゆったりランチをとり、それからロイズに戻り、午後4時頃まで仕事をすることは驚きであった。そして、CIGNAの事務所に戻って5時まで、それからまたパブへという生活は、「時間が余裕をもって流れていくのを感じることができた時期」であり、”英国では、保険が産業として尊敬されしっかり社会に根付いている”という確かな実感を持つことができた時期でもあった。

1997年、大手財閥系生保の損保事業に関する経営コンサルティングを委嘱され、「新商品開発」を企図して向かった先は、慣れ親しんだ米国ではなく英国ロンドンであった。2000年から10年間、毎年2ヶ月に1回の英国ロンドン出張が始まったのである。本コラム「RM49-赤いポピー」にも記したが、ロンドンに出張すると毎朝ハイド・パーク一周をジョギングするのが長年の日課であった。このジョギングができるように定宿にしたホテルを出て、すぐ目の前のランカスター・ゲートから入り、右方向へ、西へケンジントン・ガーデンを目指す。

「毎年ロンドンに6回の出張」を始めた2000年頃は、拍子抜けするほどケンジントン宮の警備も緩く、中庭に降り立つ王室一家を迎えに来たヘリコプターも至近距離で見ることができ、ケンジントン宮の入り口、そのすぐ傍の道を走り抜けることもできた。

しかし、2005年7月に起きたテロ事件「ロンドン同時爆破事件」では、地下鉄3カ所、ダブルデッカーバス(2階建てバス)3台が爆破され、実行犯4名が死亡、犠牲者52人を数えた大惨事となったが、これ以降、様相は一変、警備は格段に厳しくなり、近くにさえ寄れなくなった。

ケンジントン宮を過ぎ、サウス・ケンジントンにあるロイヤル・アルバート・ホールを横目に左へ、東へ向きを変えハイドパーク・コーナーまで走り、北に向いしばらく走ると、左手に見えるハイド・パークの芝生の中心部に、毎年7月になると仮設の建物が建つ。1895年から毎年夏に開催され、7月から9月にかけ8週間に渡って開催される、「プロムナード・コンサート」を略して「Proms(プロムス)」と呼ばれるクラシック音楽を中心にしたコンサートの野外会場である。第一次世界大戦後、BBCが主催者となったためその名前が冠せられ「BBC Proms」と呼ばれるようになった。

しかし、英国人の友人達は誰も知らなかったが、正式名称は、「Proms」で半世紀近くにわたって指揮者を務めたことで有名な「サー・ヘンリー・ウッド」の名前を冠し、「ヘンリー・ウッド・プロムナード・コンサート(the Henry Wood Promenade Concerts)」となっている。

1.最終夜の「Last Night of the Proms」

メイン室内会場は、サー・ヘンリー・ウッドの胸像が舞台中央に置かれたロイヤル・アルバート・ホール、「RM49ー赤いポピー」のコラムに、「毎年11月11日、Remembrance Day(戦没者追悼の日)を記念した、エリザベス女王他英国王室が出席される行事の最後には、ガラス張りの天井から無数の造花のポピーが降ってくる」と記した場所である。屋外のメイン会場はハイド・パークであるが、最終夜の「Last Night of the Proms」は、英国全土の公園で同地中継で結んだイベントが開催される。

PromsはPromenade Concerts(プロムナード コンサート)が略された言葉で、その由来はこのコンサートの開始当初は、聴衆がそぞろ歩いていた(promenading)という習慣にあり、クラシック音楽だけでなく、ミュージカル、映画音楽、ジャズ、世界各国の音楽など様々な音楽を、世界中の様々なアーティスト、団体が出演して演奏する催しである。

「Last Night of the Proms」と呼ばれる最終夜は、BBCで放送されるが、最後に「統べよ、ブリタニア」と邦訳される、1740年に作曲された「英国を擬人化した女神(ブリタニア)が世界を支配するという歌」、「ルール・ブリタニア!(Rule, Britannia! )」がまず演奏される。この曲は6番まであるが、それぞれの最後は「Rule, Britannia! Britannia, rule the waves: Britons never never never shall be slaves.(統べよ、英国!英国、統べよ大海を、 英国人は、決して、決して、決して、奴隷にはならない)」となっているが、この節を2、3回繰り返し聴衆も一緒に歌唱するのが恒例である。この「ルール・ブリタニア!(Rule, Britannia! )」にある「ルール(Rule)」という言葉については、コラム「RM36ールールの改定」に以下のように記した。

「Rule(ルール)」の語源は、古代ローマ語では、「真っすぐな棒」の意味であった。そこから転じて、「人々を一律に矯正するための規則、支配」を示すようになり、「王」という意味になった。強権的な政治的指導者のことを「Ruler(ルーラー)」と呼ぶことがあるが、そもそもRulerの意味は二つに分かれている。一つには支配者、主権者、そしてもう一つが定規である。いずれの意味も、古代ローマ語をそのまま継承している。

これらから、「統一する」という意味の漢字を用いて「統べ」と訳しているとおり、「英国よ、世界を席巻、支配しろ」という意味の曲である。

次に、英国の詩人ウィリアム・ブレイクの預言詩「ミルトン」(Milton)の序詩に、1916年英国の作曲家サー・チャールズ・ヒューバート・パリーが曲をつけた合唱曲「ジェルサレム(エルサレム)」が奏でられ聴衆全員が合唱をする。2012年のロンドン・オリンピック開会式では、この曲の情景がモチーフになるなど英国人には馴染み深い、国民の愛唱歌となっている曲である。

そして、聴衆の興奮が最高潮に達した頃、待ちに待った曲、国威発揚的な愛国歌として「第2国歌」とも評されている、エドワード・エルガーの行進曲「Land of Hope and Glory」が演奏される。1902年英国の植民地が世界を覆っていた時に発表された曲であり、日本語訳としては「希望と栄光の国」とされているが、「威風堂々」と言った方が解りやすいであろう。BBCで放映される際には、歌曲の最初の部分において現女王、エリザベス2世の映像が必ず流されることとなっている。

最後に、なぜか法律的には「国歌」になっていないが、通常オリンピックの表彰式で英国の選手が栄誉に輝いた際に演奏される「God Save the Queen(神よ女王を守り給え)」が、場内の全員が起立して演奏され、全員が斉唱、この時は楽団員も立ったまま演奏する。そして最後の最後に、聴衆と舞台上の合唱団全員が隣の人と腕を組み、演奏は無いなか「Auld Lang Syne(蛍の光)」を歌うのである。

世界への広がりもあり、2016年にはオーストラリア、2017年、2019年にはドバイでも開催され、2019年には日本でも、東京、大阪で10月30日から約1週間開催された。

2.2020年のProms

1895年から続くProms(プロムス)は、昨年で125年の佳節を迎えたが、コロナのパンデミックの拡大、感染防止のため、2020年のPromsはバーチャル・コンサートになった。

最終夜の「Last Night of the Proms」は、ロイヤル・アルバート・ホールにオーケストラと合唱団が集合、楽団員のスペースは十分に取り、管楽器の団員だけでなく全員マスクを付けずに演奏していた。BBCのタワー、会場のロイヤル・アルバート・ホール、それぞれ外側がライトアップされ、しかもそのライトの色が音楽に合わせて変化する、「中に観客を入れられないが絶対にPromsをおこない、これまで以上の感動を与えよう」という強い意気を感じるものであった。

「ルール・ブリタニア」は会場の2階に間隔を空けて勢揃いした合唱団が合唱、その際、BBCタワーの展望階の外側に英国国旗が大きく映し出され、続いてエドワード・エルガーの行進曲「威風堂々」が、そして「ジェルサレム(エルサレム)」が奏でられ合唱団が合唱、最後に「God Save the Queen(神よ女王を守り給え)」が演奏、合唱された。オンラインでBBCを見ている人たちが一斉に画面に現われ番組が終了した。

太陽を背にして、コリント様式の兜をかぶり、右手にトライデント、左手にユニオンジャックの盾とオリーブの枝を持ち、烈風の中に毅然と立つ「ブリタニア」をモチーフにした、イギリス王立造幣局が製造した1オンスの地金型金貨である。

A one-ounce bullion-type gold coin produced by the Royal Mint, featuring “Britannia” standing with the sun in the background, wearing a Corinthian-style helmet, holding a trident in her right hand, a Union Jack shield and an olive branch in her left, and standing resolutely in a fierce wind.

3.ブリタニア (Britannia)

ヨーロッパでは、各民族が入り交じって「戦い」という生存競争が長くおこなわれていた。かつて、その筆頭格であったローマ帝国が、グレートブリテン島南部(イングランドとウェールズ)に置いたローマ属州をブリタニア (Britannia)と呼んでいた。また、その語源になったブリトン人(Britons)とは、先史時代からグレートブリテン島に定住していたケルト系の土着民族のことを指した。

古来から、戦いの連続であったのがヨーロッパであるが、その単位は「国」ではなく、「都市」、その都市を治める「氏族」同士の戦いであり、ヨーロッパで「国」という概念が出来上がったのは近代になってからであり、「都市が国家」であった時代の方が遙かに長く、そういう点からも「国」として、「国威発揚」が重要視されているのではないかと考えている。

英国がEUからの離脱を表明した際、再燃したスコットランドの独立問題。そのニュースが日本で流れても、「どうして?」と違和感を持つ人が日本では多かったと言われている。英国は、正式には「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国:(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)」である。「連合」の名称を国名に含んでいるとおり、イングランド、ウエールズ、スコットランド、そしてノーザン・アイルランド(北アイルランド)は、それぞれ別の国(カントリー)である。しかし、「単一国家」であり「連邦国家」ではないが、またその背景に複雑な事情も存在している。

例えば、スコットランドは、1707年の合同法によってグレートブリテン王国が成立するまでは、独立した王国(スコットランド王国)として、グレートブリテン島の北部3分の1を占め、スコットランドの「首都」エディンバラは、ヨーロッパの主要な金融センターの一つでもある。そのスコットランドの法制度、教育制度および裁判制度は、イングランドおよびウェールズならびに北アイルランドとは異なったものとなっていることもあり、多くのスコットランド人は、スコットランドを「1つの国」と思っている。そのため、今回の「EU離脱」のように英国に何か大きな変化が起きた場合、必ず「独立問題」が論じられるのである。

そんなスコットランドの事情は、「英国のスコットランド」を訪れる旅行者にも課題を与えることになる。スコットランドの通貨単位も「ポンド」であるが、その発券銀行は、英国で日本の日銀に相当する「Bank of England」ではなく、スコットランドの銀行、しかもその発券銀行は3行存在している。Bank of Scotland, Clydesdale Bank, The Royal Bank of Scotlandである。しかし、「英国」の法定通貨はBank of England発行のポンド紙幣のみであるため、スコットランドのポンド紙幣は「英国内で限定使用を認められた紙幣」となり、日本に帰国後両替をすることはできないのである。

4.英国がヨーロッパ大陸から受けた影響とその歴史

コラム「RM42ー火災保険の誕生」に以下を記した。

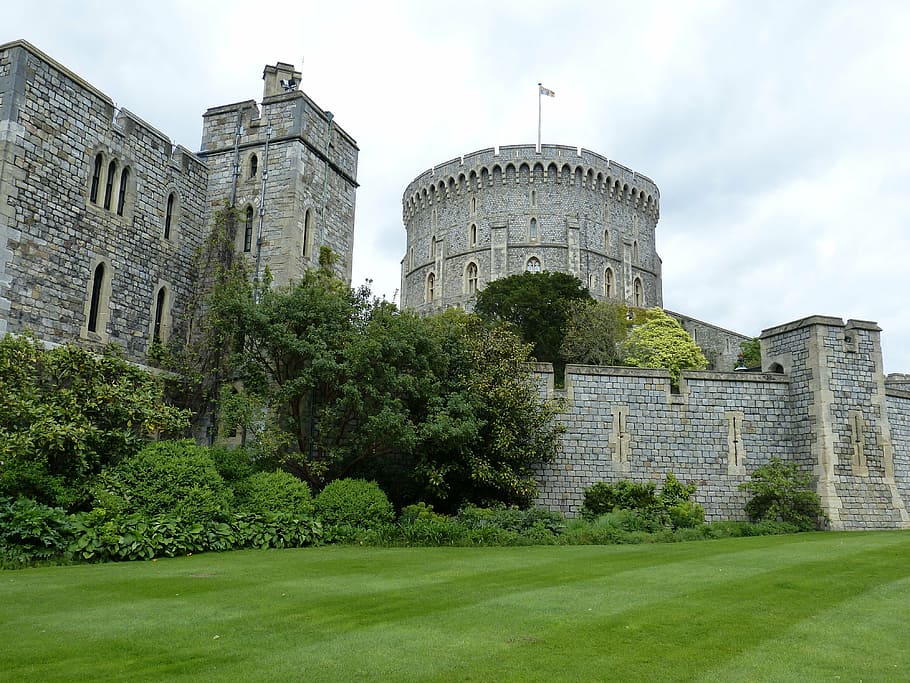

ロンドンは、ローマ時代に建設された「砦」が起源であり、その中心地が、現在では「ロンドン塔」と呼ばれる観光名所になっている。この街は、先住民ケルト人の言葉で、「沼地の砦」を意味する「ロンディニウム」と名付けられたところから、後年「ロンドン」と呼ばれるようになった。

船でテムズ川を上ってきたローマ人は、その後1世紀をかけて、船着き場や橋を建設。そして外敵の侵入を防ぐため、「砦(現在のロンドン塔)」を中心に、川の北岸に半円形に「壁」を造りあげ、さらにその外側に濠をめぐらせ、街道が壁を通過する箇所には、7つの門を設けた。

現在、シティの端にある地下鉄の駅名になっている、「オールドゲート(Aldgate)」など、末尾に「ゲート(gate)」がつく地名が、それらにあたる。この壁に囲まれた3㎢ほどの地域が、後年、金融街「シティ(The City:City of London)」と呼ばれることになった地域である。

先住民ケルト人の土地「ブリテン島」南部をローマ帝国が占領したのは、西暦43年第4代ローマ皇帝クラウディウス帝の時代である。上記の「ゲート(gate)」以外の当時の名残りとしては、ローマ人がバース(Bath)に建設した温泉が英語の bath (風呂)の語源となっていたり、”c(h)ester”が 語尾に付く地名、マンチェスター(Manchester)、 ウスター(Worcester)、レスター(Leicester)、これらはローマ帝国に由来する地名である。

しかし、ローマ帝国の勢力の及ぶ範囲は、現代のイングランドに相当する部分であり、ウェールズ地方やブリテン島北部の スコットランドにまでその勢力を拡大するのには手を焼いたようである。むしろ、ローマ帝国が占領した地域にケルト人が侵攻してくることのほうが多く、第14代ローマ皇帝ハドリアヌスはその侵入を防ぐため長城の建設を命じ、10年の歳月を掛けてようやく西暦132年、全長118Kmに及ぶ「ハドリアヌスの長城(Hadrian’s Wall)」が完成させたが、ケルト人の侵入を防ぐことはできなかった。そのため、次のローマ皇帝アントニヌスは、西暦142年から144年にかけ、更にスコットランド北部に進んだ地に、全長60キロの「アントニヌスの長城(Antonine Wall)」を建設した。この二つの長城がイングランドとスコットランドの国境線の決定に大きな影響を与えていると考えられている。

13世紀アジアを支配、ヨーロッパに侵攻を繰り返した「モンゴル帝国(元)」と同様、フン族(Hun)と呼ばれる中央アジア、コーカサス、東ヨーロッパの遊牧民が西暦300年頃より、ローマ帝国に侵攻をするようになり、これに押される形で、ドイツ(Germany)の語源となったゲルマン(German)、その「ゲルマン民族の大移動」が始まり700年頃まで続いた。この背景には、フン族の更に東方の諸民族の侵略、中央アジアでのトルコ系民族の移動、気候変動、疫病の蔓延などがその要因と考えられている。

この時ブリテン島へ北欧から移住して王国を造った人々がアングロサクソンと呼ばれている。395年のローマ帝国が東西に分裂、このような本国の凋落に伴いローマ帝国は409年ブリテン島から撤退、そして472年のローマ帝国崩壊の際の混乱では、ブリテン島に居住していた人々の一部はフランスに逃れた、そうした人々の住む地域が、「ブルターニュ (ブリテン人の住む地域)」と呼ばれるようになった。

9世紀、バイキングの一派、ノルマン人(デンマーク人、ノルウェー人、ノルマン・ゲール人、オークニーバイキング等)がフランスに侵入した。長年、バイキングの侵攻に悩まされてきたフランス王シャルル3世は、ノルマン人に土地を与えて他のバイキングの侵入を防がせることを決め条約を締結、彼らの国「ノルマンディー公国」が誕生することになった。

1066年、ノルマンディー公国ギヨーム2世は、イングランド王国のエドワード懺悔王の崩御に際し、王族同士の姻戚関係から「イングランドでの王位継承権」を主張、イングランド王国に侵攻、征服した。これをノルマン・コンクエスト(ノルマン人の征服:The Norman Conquest of England)と呼び、ギヨーム2世は、イングランド王ウィリアム1世(ウィリアム征服王 :William the Conqueror)として即位、ノルマン朝を開き、イングランドはノルマン人により支配されることとなった、現在のイギリス王室の祖である。

英国の歴史上、外国勢力による侵攻・征服が成功した最後の事例であるが、このノルマン・コンクエストは、イングランドの歴史の岐路となった。それまでのゲルマン人の政治的、文化的影響から離れ、ラテン系のフランスの政治や文化が浸透していくことになったのである。

ゲルマン人の勢力下にあったイングランド以外、ウェールズとスコットランドとアイルランドには、ノルマン・コンクエストの支配や影響は及ばなかった。これらの領域は、もともとケルト人の勢力下にあったからでもある。このノルマン・コンクエストの影響は、英語に大きな影響を与えた。英単語の相当数がフランス語起源であることにその影響を見ることができる。英語で動物を示す単語とその肉を示す単語が異なることが多いのは、この時代に由来すると言われている。つまり、イングランドの被支配層(ゲルマン系言語族)が育てた動物「牛:cow, ox」の肉を、 ノルマンディーから来た支配層(フランス語系)が食用としたということで、フランス語の「牛:boeuf」から、「牛肉:beef」となったと言われている。

イングランドは、14世紀から15世紀までの100年戦争を経てフランスから正式に分離されたが、一方スコットランドの王室はその後も大陸と深いつながりを持ち続けていった。

18世紀、英国などでの宗教的な迫害から逃れるため、清教徒が新大陸を目指して米国を創りあげたように、1562年フランスに於いて宗教改革を目指す「カルヴァン主義」を掲げる人たちと体制側との「ユグノー戦争」が勃発、迫害から逃れるためユグノーの多くが亡命してきた。その大半が亡命したイングランドでは、彼らが原動力となってイングランドの経済を大きく発展させた。こういう力によって、英国の経済、軍事は大きく勃興した。1588年にはスペインの無敵艦隊を破りスペイン、ポルトガルを抑えた。その後、オランダと英国双方の東インド会社への覇権争いから「英蘭戦争」が起こり、負けたオランダの経済は大打撃を受け、覇権は英国の手に、その後の帝国主義による領土拡張体制によって、世界に植民地を大きく拡げ、大英帝国が完成することとなった。

その後、1707年イングランドとスコットランドは合邦してグレートブリテン王国となり、1801年アイルランド王国と合邦し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国となった。その後、1922年北部6州(北アイルランドのうち6州)を除く26州がアイルランド自由国(現アイルランド共和国)として独立、1927年現在の英国、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」となった。

1939年大英帝国は、ヒトラー率いるナチス・ドイツの攻撃を受け、その対抗として世界から支援を得るため植民地であったインド他の国々に対して、植民地政策で大幅な譲歩をせざるを得なくなり、1947年インドとパキスタン、1948年セイロン(スリランカ)、1948年ビルマ(ミャンマー)、1957年マレーシア、それぞれの独立を承認した。1960年代に入ると、アフリカ諸国の独立運動が活発化、1960年ナイジェリア、1961年南アフリカ、1962年ウガンダ、1963年ケニア、1964年マラウイとザンビア、1966年ローデシア、1971年バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦が独立した。そして、香港も1997年割譲地も含めて中国に返還されることになり、この結果英国は、主要な植民地のほぼ全てを喪失していったのである。

イングランドとスコットランドを中心にヨーロッパ大陸との影響の視点から英国の歴史を概観してきたが、英国の一カントリーであるウェールズは、度々イングランドから侵攻を受けながらもケルト人の小国家群が合同支配している状態のままであった。そのなかで、1258年事実上の統治者となったルウェリン・アプ・グリフィズがウェールズ大公(プリンス・オブ・ウェールズ)を名乗り、ウェールズ公国(Principality of Wales)が成立。しかし、その後1282年、イングランド王エドワード1世に侵攻され、ウェールズはイングランドの支配下に入った。

イングランドの一地方となったウェールズに、エドワード1世は、ウェールズ人の恨みをなだめるため、身重の王妃をウェールズのカナーヴォン城に連れて行き、そこで産れた長男エドワード2世に「プリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales)」の称号を与え、ウェールズの君主としてウェールズを統治させた。

この謂われから、以後、英国(イングランド)の第一王位継承者、皇太子は、代々「プリンス・オブ・イングランド」ではなく、「プリンス・オブ・ウェールズ」の称号を引き継いでいくことになったのである。

今回のまとめ

上記「4.英国がヨーロッパ大陸から受けた影響とその歴史」を見て何を感じられるだろうか。なぜ長々と英国の歴史を記したのか、その理由は「他国の絶え間ない侵略への攻防、また侵攻の歴史、絶え間ない他国、他民族との戦乱の歴史」を示したかったからである。同時代の日本が、同様に「他国から侵略されたこと」はあっただろうか。

「侵略されそうな危険があったこと」は、元寇、モンゴル帝国及びその属国であった高麗(朝鮮半島を表す「Korea」の語源となった、現在の韓国と北朝鮮を領土とした国)によって、1度目文永の役(1274年)、当時世界最大規模の艦隊が九州に派遣された2度目弘安の役(1281年)とあったが、いずれも撃退した。

これを旧帝国陸海軍及び政府は「神風」と呼び「神国日本」と呼んだが、近年の研究によって当時の鎌倉武士の奮闘と折から日本列島に接近した台風の影響で元側は多くの船が破壊され撤退していったことが判明している。こういうところから、日本人がすぐ口にすると言われる「大丈夫だよ」という言葉、そして強い根拠、理由も無いのにそういう思考をするような気質が生まれていったのではないだろうか。

Promsで多くの参加者、視聴者が歌い、何かがあると英国民の誰もが必ず歌う、「ルール・ブリタニア!」、スコットランドとイングランドの関係には、それぞれ色々な思いがあるようだが、「Britons(英国人)」となると「一心になる」ようである、実はこの「ルール・ブリタニア!」、スコットランドのサッカークラブ、レンジャーズFCのサポーター歌でもあるからである。

6番まであるその曲の最後は、「Rule, Britannia! Britannia, rule the waves! Britons never never never shall be slaves.(統べよ、英国!英国、統べよ大海を !英国人は、決して、決して、決して、奴隷にはならない)」という言葉で締められている。

日本で国民が一般的に愛唱している歌にこのような歌はあるであろうか。「決して、決して、決して、奴隷にはならない」と何度も何度も歌うということは、これまでの数々の戦いの歴史、他国に征服もされたこともある、そういうことを「リスク」だと多くの人々が考えていることではないだろうか。心の奥底に、そういうリスクを感じる感性を持っているのではないだろうか。だからこそ、その対応策としてのリスクマネジメントが、長い間侵略と戦い、また侵攻していった英国には根付いているのではないかと考えている。

リスクマネジメントが欧米を中心に発達した学問、技術である理由をそこに見る思いである。何事も「大丈夫」と思わず、看過せず、1年前は誰も予測すらしなかった「コロナ禍」に世界が襲われているいま、そういう不測の事態が其処此処に起きると予測して、その対応策を早め早めに打っていく、その手段、キャプティブの設立を視野に入れた本格的なリスクマネジメントが本当に必要な時代になったのではないだろうか。

英国が、いま日本以上に感染が拡大して危機的な状況で「新型コロナ」と戦っているが、英国なら「『新型コロナの奴隷』になることはなく、絶対に新型コロナに勝つ」と信じている。

執筆・翻訳者:羽谷 信一郎

English Translation

Risk Management 55 – Proms “Rule Britannia!”

After graduating from university, the company I joined was a general insurance company based in New York. I was assigned to the overseas section of the international department, and since the section had just won a big reinsurance business, my boss told me that I could do whatever I wanted for a year and that I should try to win a big business next year. Every day I would look at “old files that many of my predecessors had never been able to turn into business” and I would start working on “something better”. I had some great clients and as a result, the following year I won a bigger business than my boss had expected.

As a “reward” for my efforts, I was given a three-month internship at the New York headquarters. In the department where I was trained, which dealt with trade credit insurance and export credit insurance, I was blessed with bosses and friends with whom I am still in close contact nearly 40 years later.

At the end of the training period, the department gave me, unusually, “a head office position and head office underwriting authority that only an executive could have as an employee of a (Japanese) branch”, and was assigned to work as an underwriter for the department, covering all of Japan.

From then on, I was responsible for the New York head office, and also for the Japan branch, as a section manager and then as a general manager. This meant that, unlike employees in other departments, I had many opportunities for training and travel in New York and the US. I later joined CIGNA, one of the world’s largest insurance conglomerates at the time, at its headquarters in Philadelphia.

Against this background, I was aware of the roots of non-life insurance and the fact that London was the centre of the world’s reinsurance trade, but I had never been familiar with the UK or Lloyd’s of London. That all changed in July 1995 when I was sent on a month-long study tour of the UK from CIGNA’s Philadelphia headquarters.

Every morning, I left my hotel, took the tube to CIGNA’s London office near Lloyd’s of London. At 11:00 am, I would go to the CIGNA box at the company market (where the world’s leading non-life insurance companies underwrite policies as insurance companies themselves, without a syndicate) on the second floor (third floor in Japan) of Lloyd’s of London building to receive on-the-job training from senior underwriters.

No one went to lunch at 12 noon, and I wondered why, but everyone went to lunch around 1:00 pm. I later found out that lunch at the City starts at 1 pm. We had meetings with clients and brokers, and sometimes we went to regular restaurants, but most of the time we spent our lunch hours in “pubs”. For me, having only had “hurried lunches” in New York and Philadelphia, it was a surprise to have a leisurely lunch from 1pm, usually two hours, until 3pm, and then return to Lloyds’ of London to work until about 4pm,and go back to the CIGNA office until 5pm and then “back” to the pub, “a time when I could feel the time slipping away” and it was a time when I could feel that insurance was a respected industry and firmly rooted in society.

In 1997, I was commissioned to provide management consulting services to a major conglomerate life insurer on its non-life insurance business, with the aim of developing new products, but the destination was not the familiar US, but London, UK. From 2000, I began to travel to London, England every two months for 10 years. As I mentioned in this column, “RM49 – Red Poppies”, it has been a longstanding routine for me to jog around Hyde Park every morning when I travel to London on business. Leaving the hotel where I was staying for this jog, I entered the Lancaster Gate just in front of the hotel and headed right and west toward Kensington Gardens.

In 2000, when I started my “six trips to London every year”, security at Kensington Palace was surprisingly lax, and I could see the helicopter landing in the courtyard to pick up the royal family at close quarters and run through the entrance to Kensington Palace, right beside it.

Past Kensington Palace and to the left beside the Royal Albert Hall in South Kensington, and then east and drive on to Hyde Park Corner, then north for a while. It is an open-air venue for eight weeks of mainly classical music concerts, known as the Proms, short for Promenade Concerts, held from July to September. After the First World War, the BBC became the organizer of the event, so it was named the BBC Proms.

However, unbeknownst to my British friends, the official name was the Henry Wood Promenade Concerts, named after Sir Henry Wood, who was famous for conducting the Proms for nearly half a century.

1. The final night of the event,”Last Night of the Proms”

The main chamber venue is the Royal Albert Hall with a bust of Sir Henry Wood in the centre of the stage, and the column “RM49 – Red Poppies” states that “At the end of the annual Remembrance Day event on 11 November, which is attended by Queen Elizabeth and other members of the British Royal Family, countless artificial poppies rain down from the glass ceiling”. The main outdoor venue is Hyde Park, but the Last Night of the Proms, the final night of the event, will be held in parks across the UK, with events linked to the site.

The word “Proms” is an abbreviation for Promenade Concerts, which originated from the practice of promenading in the early days of the concert, where the audience would walk around in circles, featuring a wide range of music from around the world, including classical music, musicals, film music, jazz and music from around the world, performed by a variety of artists and groups.

The final night, called Last Night of the Proms, will be broadcast on the BBC, and will conclude with “Rule Britannia!”, a song composed in 1740 about a goddess (Britannia) who personifies Britain and rules the world, “Rule Britannia! ” is played first. This song is up to number six, each ending with ”Rule, Britannia!Britannia, rule the waves: Britons never never never shall be slaves”. It is customary for the audience to repeat this verse two or three times and sing along. The word ”Rule” in ”Rule, Britannia!” is described in my column “Revision of the RM36 Rule” as follows.

The word “Rule” is derived from the ancient Roman word meaning “straight stick”. The word “Rule” is derived from the ancient Roman word meaning “straight stick”. From there it came to mean “a rule or rule for the uniform correction of the people” and came to mean “king”. Powerful political leaders are sometimes referred to as “Rulers”, but to begin with, Ruler has two meanings:In the first place, ruler or sovereign, and in the second, ruler (drawing a line). Both meanings are a direct descendant of the ancient Roman language.

From these, as the Chinese character for ”unify” is used to translate ”rule”, the meaning of the song is ”O England, sweep and rule the world”.

Next, the British composer Sir Charles Hubert Parry set the tune to the preface to the prophetic poem “Milton” by the British poet William Blake, and the chorus “Jerusalem” was played and the whole audience sang along. The opening ceremony of the 2012 London Olympics was inspired by scenes from this song, and the song has become a favorite song of the people of Britain.

And then, just as the excitement of the audience was at an all-time high, the long awaited song, Edward Elgar’s march “Land of Hope and Glory”, a patriotic anthem of national prestige, published in 1902 when the British colonies were covering the world, will be performed, translated into Japanese as “The nation of Hope and Glory” , however. it would be easier to understand if it were called “full-blown dignity” in Japanese (Pomp and Circumstance,”Land of Hope and Glory”). When the song is broadcast on the BBC, the first part of the song is always accompanied by an image of the current Queen, Queen Elizabeth II.

Finally, “God Save the Queen,” which for some reason is not legally the “National Anthem” but is usually played at Olympic award ceremonies when a British athlete is honored, is played with everyone in the room standing, and everyone in the room sings it, with the orchestra members also standing at this time.

And at the end of the performance, the entire audience and the entire choir on stage linked arms with their neighbors and sang “Auld Lang Syne” (Fireflies’ Light in Japanese) without a performance.

The event has spread to the rest of the world, with events held in Australia in 2016, Dubai in 2017 and in 2019, and the 2019 event was held in Japan for about a week in Tokyo and Osaka, starting on October 30.

2. 2020 Proms.

The Proms, which has been around since 1895, celebrated 125 years of honorable service last year, but due to the spread of the corona pandemic and to prevent the spread of the disease, the 2020 Proms became a virtual concert.

On the final night, “the last night of the Proms”, the orchestra and choir gathered in the Royal Albert Hall, with plenty of space for the musicians and no masks for anyone, not just the wind players. The BBC Tower and the Royal Albert Hall, both lit up on the outside, and the colours of the lights changed to match the music, showing a strong commitment to performing the Proms in a way that was more impressive than ever, even though the audience was not allowed inside.

The choir sang “Rule Britannia”, with the choir spaced out on the first floor of the hall, the British flag prominently displayed on the outside of the observation deck of the BBC Tower, followed by Edward Elgar’s march “Dignity”, then “Jerusalem”, and finally “God Save the Queen” was played and sung. People watching the BBC online came on screen at once and the programme ended.

3. Britannia

In Europe, there had long been a competition for survival called “warfare” among various ethnic groups. The Roman province of southern Great Britain (England and Wales) was once called Britannia by the Roman Empire, the foremost of which was the Roman province of Great Britain. The Britons, from which the word is derived, were a Celtic indigenous people who had settled on the island of Great Britain since prehistoric times.

Since ancient times, Europe has been a land of continuous warfare, but the unit of warfare was not a “country” but a “city”, a battle between the “clans” that governed the city. It was only in the modern era that the concept of a “nation” was established in Europe, and the period when cities were states was much longer, and from this point of view, I believe that the importance of promoting national prestige as a nation has been emphasized.

The issue of Scottish independence reared its head when the United Kingdom announced its intention to leave the European Union, and when the news of this reoccurred in Japan, the question was, “Why? ”It is said that many people in Japan were uncomfortable with the idea.

The United Kingdom is officially the “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. With the name “United” in the country name, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland are all separate countries. However, while they are a “unitary state”and not a “federal state”, there are also complications behind them.

Scotland, for example, occupied the northern one-third of the island of Great Britain as an independent kingdom (the Kingdom of Scotland) until the United Kingdom of Great Britain was established by the Act of Union in 1707, and Scotland’s “capital”, Edinburgh, is one of the major financial centres in Europe. Scotland’s legal, educational and judicial systems are different from those in England and Wales and Northern Ireland, and many Scots consider Scotland to be “one country”. This is why the issue of independence is always discussed when there are major changes in the UK, such as the recent “exit” from the EU.

The currency unit in Scotland is the pound, but the bank issuing the pound is not the Bank of England, the equivalent of the Bank of Japan in the UK, but a Scottish bank, and there are three banks issuing the pound. They are the Bank of Scotland, Clydesdale Bank and The Royal Bank of Scotland. However, since the only legal tender in the “United Kingdom” is the pound sterling note issued by the Bank of England, Scottish pound sterling notes are “banknotes authorized for limited use in the United Kingdom” and cannot be exchanged after returning to Japan.

4. The influence received from continental Europe in Britain and its history

In my column “RM42 – The Birth of Fire Insurance” I wrote the following.

London originated as a “fort” built in Roman times, and its central location is now a tourist attraction known as the Tower of London. The city was named “Londinium”, meaning “marshland fort” in the native Celtic language, and in later years it was called “London”.

The Romans, who came up the Thames by boat, spent the next century building docks and bridges. They built a semi-circular wall around the fort (now the Tower of London) on the north bank of the river to keep out enemies, with a moat around it and seven gates where the streets passed through the wall.

These include the names of places with “gates” at the end, such as “Aldgate”, now the name of an underground station on the edge of the City. This walled-off area of some 2,000 acres was to be known in later years as”The City :The City of London”, the financial district.

The southern part of the “Island of Britain”, the land of the indigenous Celts, was occupied by the Romans in 43 AD during the reign of Claudius, the fourth Roman emperor. Other than the “gate” mentioned above, the Roman baths at Bath are the source of the English word “bath”, the names of places with “c(h)ester” ending, Manchester, Worcester, Leicester, a place name derived from the Roman Empire.

However, the Roman Empire extended its influence over the part of England that corresponds to modern day England, and it seems to have had a difficult time extending its reach into Wales and northern Scotland in the island of Britain. The Celts often invaded the areas occupied by the Romans, and the 14th Roman emperor Hadrian ordered the construction of the Great Wall to prevent their invasion, and finally, in 132 A.D., after ten years of work, the 118 km long Hadrian’s Wall was completed. However, they were unable to prevent the Celts from invading. Therefore, between 142 and 144 AD, the next Roman emperor, Antoninus, built the 60 km long Antonine Wall further north in Scotland. These two castles are thought to have had a major influence on the determination of the border between England and Scotland.

Like the Mongol Empire, which ruled Asia in the 13th century and repeatedly invaded Europe, the nomadic tribes of Central Asia, the Caucasus and Eastern Europe, known as the Huns, began to invade the Roman Empire from around 300 AD, and this led to the development of the word “Germany”, which is derived from the word German. The Germanic peoples began a “Great Migration” that lasted until around 700. This was due to the invasion of tribes from further east by the Huns, the migration of Turks in Central Asia, climate change and the spread of epidemics.

The people who migrated from Northern Europe to the island of Britain at this time and established a kingdom are known as the Anglo-Saxons.In 395 the Roman Empire was divided into East and West, and following this decline the Roman Empire withdrew from the island in 409, and in 472, when the Roman Empire collapsed, some of the people who lived on the island escaped to France, and the area inhabited by them became known as “Brittany (Bretagne in French)” (the area inhabited by the Britons).

In the 9th century, a Viking sect, the Normans (Danes, Norwegians, Norman Gaels, Orkney Vikings and others), invaded France. Plagued by Viking invasions for many years, King Charles III of France signed a treaty with the Normans, granting them land to prevent other Vikings from entering the country and the Duchy of Normandy was born.

In 1066, on the downfall of Edward the Confessor of England, Guillaume II of Normandy invaded and conquered the Kingdom of England, claiming “the right to the throne in England” through intermarriage. This was called “The Norman Conquest of England” and Guillaume II ascended the throne as King William the Conqueror of England, establishing the Norman dynasty and establishing a Norman state in England. It was to be ruled by the Normans, the ancestors of what is now the Royal Family of England.

Although it was the last successful invasion and conquest by a foreign power in British history, the Norman Conquest was a crossroads in England’s history. It marked a departure from the political and cultural influence of the Germanic peoples and the penetration of Latin French politics and culture.

With the exception of England, which was under Germanic influence, Wales, Scotland and Ireland were not controlled or influenced by the Norman Conquest. This was because these areas were originally under Celtic rule. This Norman Conquest influence had a profound effect on the English language. The influence can be seen in the fact that a significant number of English words are of French origin. The fact that the word for animal in English often differs from the word for its flesh is said to have originated in this period. The meat of the animal cow, ox, raised by the ruled class in England (Germanic languages), was consumed by the Normandy rulers (French-speaking), which is why the French word for cow, “boeuf”, became “beef”.

England was formally separated from France after the Hundred Years’ War in the 14th-15th centuries, while the Scottish Crown continued to have deep ties to the continent.

Just as the Puritans set out for a new continent and created the United States to escape religious persecution in England and elsewhere in the eighteenth century, ”the Huguenot Wars” broke out in France in 1562 between the Reformation-oriented “Calvinists” and the regime, and many Huguenots fled in exile to escape persecution. In England, where most of them went into exile, they were the driving force behind the great development of the English economy. These forces led to a major economic and military upsurge in England, which in 1588 defeated the Spanish Invincible Armada and held off Spain and Portugal.Later, the ”Anglo-Dutch War” broke out as both the Dutch and British struggled for supremacy over the East India Company, and the losing Dutch economy was dealt a severe blow, leaving supremacy in the hands of the British. The subsequent imperialist regime of territorial expansion led to a large share of the world’s colonies and the completion of the British Empire.

In 1707, England and Scotland joined forces to form the Kingdom of Great Britain, and in 1801, it joined forces with the Kingdom of Ireland to form the United Kingdom of Great Britain and Ireland. In 1922, 26 provinces excluding six of the northern provinces (of which Northern Ireland was a part) became the Irish Free State (now the Republic of Ireland), which in 1927 became what is now the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

In 1939 the British Empire was forced to make major concessions in its colonial policy to India and other colonial countries in order to gain support from the rest of the world in response to the attacks of Hitler’s Nazi Germany, which led to the creation of India and Pakistan in 1947, Ceylon (Sri Lanka) in 1948, Burma (Myanmar) and Malaysia in 1957, each of which recognised their independence; in the 1960s, the African countries’ independence movements increased, with Nigeria in 1960, South Africa in 1961, Uganda in 1962, Kenya in 1963, Malawi and Zambia in 1964, Rhodesia in 1966, and In 1971 Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates became independent.And Hong Kong was returned to China in 1997, including the ceded land, and as a result the UK lost almost all of its major colonies.

The history of the United Kingdom has been reviewed from the perspective of its influence on continental Europe, with a focus on England and Scotland, but the English country of Wales has remained a small Celtic state under joint control, despite frequent invasions from England. In 1258, Llewelyn ap Griffiths, who became the de facto ruler of the country, became the Prince of Wales and the Principality of Wales was established. However, in 1282, King Edward I of England invaded, and Wales came under English rule.

To appease the resentment of the Welsh, Edward I took his pregnant queen to Canarvon Castle in Wales, where she gave birth to his eldest son, Edward II, who was named “Prince of Wales” and made him sovereign of Wales.

From then on, the Crown Prince, the first heir to the British (English) throne, would inherit the title of “Prince of Wales” rather than “Prince of England” for generations to come.

Summary of this issue

What does the above “4. Britain’s Influence on the European Continent and its History” tell us? The reason why I have written at length about the history of Britain is that I wanted to show “a history of constant invasion and defence of other countries, and a history of invasion and constant warfare against other countries and peoples”. Did Japan in the same period ever “get invaded by other countries”?

Japan was in danger of being invaded by the Mongol Empire and its vassal state of Korai (from which the word “Korea” is derived, a country whose territory included present-day Korea and North Korea) . The first time in 1274, and the second time in 1281 when the largest fleet in the world at the time was sent to Kyusyu, Japan. In both cases, the Samurais (warriors) fought back.

This was called “kami kaze (God Wind)” by the former Imperial Army and Navy and the government, and was called “Shin koku (God Country) Japan”, but recent research has shown that the struggles of the Kamakura Samurais (warriors) of that time, and the occasional typhoon that approached the Japanese archipelago, led to the destruction of many of the original ships and their withdrawal from the area. This is the kind of thing that Japanese people are prone to saying, “It’s going to be OK”, and it may be that this is the kind of thing that has given rise to a disposition to think like that without strong evidence or reason.

Many participants and viewers sang at the Proms, and whenever something happened, everyone in the UK would sing “Rule Britannia! ” The relationship between Scotland and England seems to have a lot to do with each other, but when it comes to “Britons”, they seem to be “single-minded”, in fact, this “Rule Britannia!”, It is also the supporters’ song of Scottish football club Rangers FC.

The song, which runs to number six, ends with “Rule, Britannia! Britannia, rule the waves: Britons never never never shall be slaves”.

Is there a song like this in Japan that is commonly sung by the people? The fact that they sing “Never, never, never, never be slaves” over and over again suggests that they have a history of battles, and have been conquered by other countries, and that many people think this is a “risk”, and that deep in their hearts they have a sensitivity to such risks. That is why I believe that risk management as a countermeasure is so ingrained in Britain, which has fought and invaded for so long.

This is the reason why risk management is a discipline and technology that has developed mainly in the West. We should not think that everything is OK, but rather we should not overlook the fact that the world has been hit by a “corona disaster” that no one would have predicted even a year ago, and we should anticipate that such an unforeseen event could occur here and there, and take countermeasures as soon as possible.The time has come for full-scale risk management with a view to establishing a captive as a means of anticipating such unforeseen events here and there and taking action as soon as possible to deal with them.

The United Kingdom, is currently battling the covid-19 in a more critical situation than Japan, but I believe that the UK will not be “a slave to the covid-19” and will definitely beat covid-19 at all.

Author/translator: Shinichiro Hatani